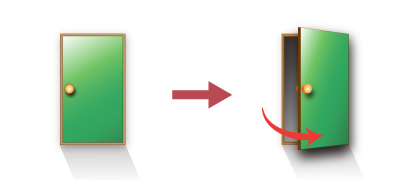

開く(あく)

状態変化を表す動詞

活用表

1グループ

平板型

コアイメージ

語義リスト

・慣用表現

クリックでその項目にジャンプ

| 1 | 《入り口の開放》物理的なもの(容器)・部屋の入り口を閉ざしているものが動く。 |

| 2 | 《内部にアクセス可能》容器(部屋)の入り口を閉ざしていたものが動いた結果、内部にアクセスできるようになる。 |

| 3 | 《内容物の消滅》容器や場所の内容物がなくなる。 |

| 4 | 《人・物がない》本来連続的なものに穴があったり、複数の人・物の間に他の人・物がない。 |

| 5 | 《場所・物の利用可能》ある場所や物を占めていたものがなくなり、使用可能である。 |

| 6 | 《暇な状態》ある人に予定や仕事が入っておらず、他のことに時間を利用することができる。 |

| 7 | 《開幕》物事が始まる。 |

| 慣用表現 | 開いた口がふさがらない |

全体解説

複合語