語義リストに戻る

慣用表現

勝って兜(かぶと)の緒を締めよ慣用句

成功しても気を抜いたり油断してはいけない。

一次面接に合格したぐらいで喜んでちゃいけない。「勝って兜の緒を締めよ」だ。

(自分で)自分の首を絞める慣用句

自分の行為が自分を苦しい状況にする。

これ以上仕事を引き受けると、自分で自分の首を絞めることになる。

ものごとの本質を見失うと、時間とエネルギーを浪費したあげく自分の首を絞めてしまう。(杉原正規著 『営業チーム勝利の視点』, 2003, 673)コーパス

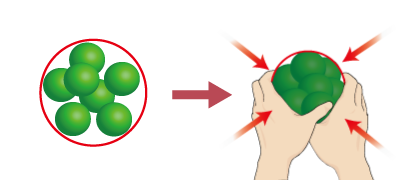

真綿で首を絞める慣用句

じわじわと責めたり苦しめたりする。

真綿で首を絞められるように年々、生活が苦しくなっていく。

家康の泣き所は、豊臣家を滅ぼしたために着せられた「主家殺し」の汚名である。そして上杉勢との合戦が長期戦になれば、その汚名が真綿で首を絞めるが如く、家康を苦しめる。(神尾秀著 『第三の覇者』, 2005, 913)コーパス

箍(たが)を締める慣用句

(箍(たが)は桶(おけ)や樽(たる)のまわりにはめる竹や金属の輪のこと)人の気持ちや組織のゆるみをなくすこと。

このところ大臣の不祥事や失言が相次いでいる。首相には内閣のゆるんだタガを締め直してもらいたい。

担当の経済企画庁がまた調整官庁で、大した権限がない。公共事業関係省庁に押しまくられ財源面では大蔵省にタガを締められる。やはり政治主導で、最後は主計局のメスに期待するしかないのである。(栗林良光著 『大蔵省の危機』, 1996, 317)コーパス

手綱(たづな)を締める慣用句

1

手綱(乗馬の時に使う、馬をコントロールするための綱)を引き、馬が勝手に走らないようにする。

乗馬中は馬が勝手に振る舞わないように手綱を締めてコントロールします。

2

気をゆるめないように統制する

「2年生は1年生の時のような緊張感がなく、3年生のように受験の心配がないので気分がゆるみがちです。先生がしっかりクラスの手綱を締めてくださいね」

財布の紐(ひも)を締める慣用句

お金の無駄遣いをなくす(語義12)

消費税が上がり、消費者はいっそう財布の紐を締めた。

州はときどき財布のひもを締め、スポットライトを消してわずかばかりの金を節約するが、すぐにまたつけるのだった。(トム・クランシー,スティーヴ・ピチェニック著;熊谷千寿訳 『ネットフォース』, 2000, 933)コーパス

執筆:今村 泰也 校閲:プラシャント・パルデシ