語義リストに戻る

慣用表現

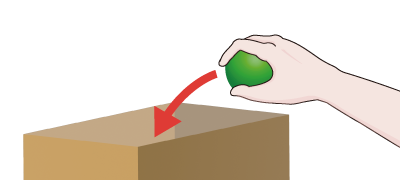

手に入れる慣用句

所有するようになる。

宝くじに当たり大金を手に入れた。

美貌を利用してなにもかも手に入れてきたはずなのに、気がつけばその美貌ゆえに、戦争という大きな欲望の渦の中に放り込まれていた。コーパス

手を入れる慣用句

修正をするなどしてよりよいものにする。

廃墟のような家に手を入れ、住めるようにした。

あらゆる文章は手を入れて必ずしもよくなるとはいえないが、小説に限っていえば、一度書いたものを、削ったり加筆したりすることで文章が締まってくる。コーパス

頭に入れる慣用句

思いだせるように記憶にとどめる。

手順を頭に入れてから作業にとりかかる。

名を呼ぶためには、相手の名前と顔をしっかり頭に入れておくことが必要だ。(斎藤茂太著『1分間でやる気を出す200のヒント』2001)コーパス

耳に入れる慣用句

1

情報などを知らせる。

この件は、いちおう上司の耳に入れておいたほうがよさそうだ。

「やらねえか?」 茉屋は、箕助に煙草を勧めた。「いえ、結構で。それより、お耳に入れたいことが」(多田容子著『柳影』2003)コーパス

2

偶然聞いて知る。

この間の会議で耳に入れた話だけど、今度大規模な人事異動があるらしい。

その場に居合わせた二人の部下にはここだけの話にして他言をしないようにと言い渡したが、二、三日経てば社内じゅうに拡まってしまうだろう。この話を耳に入れた皆はなんと噂するだろうか。(江波戸哲夫著『左遷!』1990)コーパス

蹴りを入れる慣用句

勢いをつけて強く蹴る

生意気だと先輩から蹴りを入れられ、全治1週間の怪我をした。

ふりむいて腹に一発、蹴りを入れる。女とはいえ渾身のそれに、雄大はうずくまった。(橘もも著『夏は、夜。』2004)コーパス

焼きを入れる慣用句

1

主に刀を作るために金属などを熱して冷ますなどして強くしたり、焼き跡をつけたりする。

焼きを入れることで強い刀ができます。

三十六は,Ni‐Cr‐Mo鋼とCr‐Mo鋼の遷移温度が組織の混合比率によってどう変わるかをみたものであるが,良く焼きを入れて百%マルテンサイトにした場合のほうが,不完全焼入れによるパーライト,ベイナイト,マルテンサイトの混合した組織のときよりも,焼戻後の靭性は高い。(深川宗光/石毛健吾著『入門・金属材料の組織と性質』2004)コーパス

2

制裁を加えるなどして気持ちを引き締めさせる。「根性を{入れる}」とも言う。いずれもかなり乱暴な表現である。

あいつ、後輩のくせに生意気だな。焼きを入れてやろう。

半田には、警察で鍛えられ、焼きを入れられたもう一人の人格がいる。そいつが耳のそばで〈このままではすますものか〉と罵声を上げ続けていた。コーパス

茶々を入れる慣用句

ひやかしたり関係のないことを言ったりして邪魔をする。

まじめに話しているんだから、茶々を入れないで。

「ギョクをつまみにシャリを少なめに…」は通なのか? 寿司屋のつけ台に陣取って、「ガリをくれアガリをくれ、ギョクをつまみにシャリを少なめに」といかにも通ぶった注文をつけている客を見ることがある。そして帰り際には「オアイソ!」のひとこと。こんな光景を見ると、おいおい、客がお愛想をいってどうするんだ、と少しばかり茶々を入れたくなる。(小林充著『築地のしきたり』2003)コーパス

嘴(くちばし)を入れる慣用句

自分とは直接関係のないことに口出しをする。

あの人は何にでもくちばしを入れてくるのでうっとうしい。

「おかみさんはお元気かね。金右衛門が夜逃げをして、大事な働き手をなくしたので、おかみさんなどが動転しているという噂だが…よそのことに嘴を入れるようだが、京助の学業がおろそかになると困るのでね」(多岐川恭著『江戸妖花帖』1993)コーパス

間髪を入れず慣用句

少しの時間も置かないで

後輩にちょっと注意をしたら、間髪を入れず、倍くらい言い返された。

ピカッと稲妻が光る。こんどは間髪を入れずにドーンと落雷の音が響いた。(吉村達也『「伊豆の瞳」殺人事件』1994)コーパス

目の中に入れても痛くない慣用句

主に家族や親類の親しい小さな子を非常に愛らしく感じる。

先月、孫が生まれた。目の中に入れても痛くない。

普通、孫は目の中に入れても痛くないほどかわいいといいますが、Mさんはそうではありませんでした。(鈴木健夫著『痴呆症はここまで良くなる』1995)コーパス

執筆:木下 りか 校閲:籾山 洋介